日本が抱える2つの深刻な問題

いま日本は2つの深刻な問題を抱えています。1つは「貧困」、もう1つは「国際競争力の低下」です。

1. 貧困

OECDの統計によれば、日本の相対的貧困率は、あの貧富の差が激しいと言われている米国よりも高いのです。

右図の通り、全世帯に占める貧困層の割合は、米国の15.1%に対し、日本はそれを上回る15.7%に達しています。日本はOECD加盟38カ国の中でも最悪国のグループに入っているのです。

同じ貧富の格差でも、日本と米国ではその生成過程が違うようです。

米国の貧富差の拡大は、富裕層の一部が超富裕層化したためと言われるのに対し、日本のそれは逆に中低所得者層がさらに貧しくなったためと言われています。上が上ったせいなのか、下が下がったせいなのか、この違いは深刻に受け止める必要があります。

では、実数でいうと日本の「貧困世帯数」はどのくらいに達しているのでしょうか?

厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、年収200万円以下の世帯は全体の19.7%(右図6.7%+13.0%)に上っています。

日本の総世帯数を約5,200万とすれば、19.7%というのは、なんと約1,024万という膨大な世帯数になります。

さらに日本の貧困問題は、貧困率と貧困世帯数だけではなく、貧困の固定化と連鎖によってさらに深刻なものになっています。

貧困の固定化は、主として「非正規雇用」と「女性の補助労働力化」によって生み出され、維持されています。

仕事がないため、あるいは怠けているために貧困になっているのではなく、仕事があって1週間一所懸命働いているのに貧困から抜け出せないのです。

貧困の連鎖とは、貧困家庭の子供はまた貧困という連鎖のことで、主として「教育費の高騰」と「教育の高度化による教育期間の長期化」によって生み出されています。

大学授業料の無償化や返済不要の奨学金などの対策によって、貧困の連鎖を断ち切らなければ、日本の未来はないと言っても過言ではないでしょう。

なのに、なぜ日本では抗議の声やデモ行進などが起こらないのでしょうか? とても不思議なことです。

気をつけなければならないのは、私たちはもっと「問題の本質は何なのかを正しく理解し、声をあげなければいけない」ということです。

2. 国際競争力の低下

もう1つの深刻な問題は日本の国際競争力の低下です。

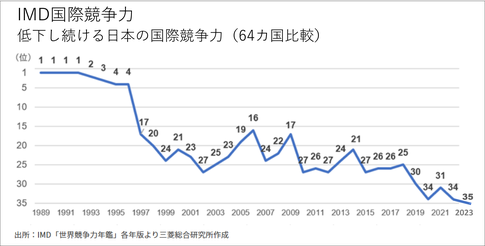

IMDの国際競争力年鑑から三菱総合研究所が作成(一部追記)した右図をご覧ください。

日本の国際競争力は、バブル経済崩壊後まもなく17位にまで急落しましたが、その後は20位台で安定するかに見えました。

しかし、実際にはそうはならず、日本の国際競争力は2018年頃からさらに一段と低下し、2023年には64ヶ国中35位まで落ちてしまいしました。さまざまな理由はありますが、敢えて一つだけ挙げるとすれば、日銀による過剰な流動性供給と低金利を柱とする金融政策に偏り過ぎたアベノミックスは、日本企業を、未来を展望したイノベーションや設備投資ではなく、即効性のある経費カットと不動産活用・財テクへと走らせ、結果として日本の国際競争力の低下を招いたのです。

では、この先どうなるのでしょうか?

日本の未来を左右するともいわれる「デジタル競争力」を見ていきましょう。

同じくIMDが発表するデジタル競争力指標2023年版によれば、日本のデジタル競争力は64ヶ国中32位です。

お世辞にも芳しいとは言えません。正直なところ、この順位を見ると気持ちが落ち込みます。

しかし、あきらめるわけにはいきません。改善策を見つけ、実行しなければなりません。

では、何が日本のデジタル競争力の足を引っ張っているのでしょうか?それを見える化したのが、IMDの資料から引用した右図です。

足を引っ張っているのは64ヶ国中49位の人材、50位の当局規制、56位のビジネス敏捷性です。

3. 思いっきり大胆になって!

日本の深刻な貧困問題と国際競争力の低下は、相互に関係しています。国際競争力が強化され、国が豊かになれば、配分の問題はありますが、国民も豊かになる可能性が高まるでしょう。

では日本の国際競争力を強化するにはどうしたらいいのでしょうか?

未来の国際競争力を大きく左右するデジタル競争力の分析が参考になります。

つまり日本の弱点、人材、当局規制、ビジネスの俊敏性の3つを強化すればいいのです。

思いっきり大胆になって、3つ提案させて下さい。

1つは英語化、2つ目は女性の活躍、3つ目はガラガラポンの制度改革です。

1. 日本人の英語力は、2024年度のEF English Proficiency Indexによれば、116カ国/地域中92位で過去最低を記録しました。日本以外の国が英語力を伸ばしているので、日本人の英語力順位は相対的に低下し続けているのです。そして悪いことに、国民の英語力とグローバル化/国際競争力/イノベーションとの間には、おそらく正の因果関係が、少なくとも相関関係があると思われます。日本は、頭を切り替えて、思い切った英語化に舵を切る必要があると思います。

2. 日本の男女平等レベルは、2025年のGender Gap Indexによれば、148カ国中118位と最低水準にあります。つまり、日本では人口の半分を占める女性が、他国との比較で、持てる力を発揮して(あるいはできて)いないのです。世界では女性の首相・大統領が輩出し、ノーベル賞受賞者の4割近くを女性が占める時代です。日本を、女性がもてる能力を存分に発揮できる社会にしなければなりません。男性中心の片肺飛行機では勝負にならないのです。

3. 日本の制度・法律・規則は事細かく成文化されており、社会の安定・安全には寄与していますが、柔軟性を欠き変化への対応には不向きです。日本の人口減少と世界の変化はあまりにも急激なので、徐々に改善していく方法では間に合いそうにありません。そこで、プロジェクト・チームを組成して、10年ほどかけて日本の制度の全てを一から設計し直し、移行期間を経て2050年までに移行を完了させるというのはいかがでしょうか。ガラガラポンの制度改革には、上記の英語化と女性の活躍に加えて、道州制の導入を含む国土改造計画も織り込まなければならないでしょう。

乱筆乱文ご容赦のほどおねがいいたします。